Participation au devoir de mémoire – Commémoration du 11 novembre

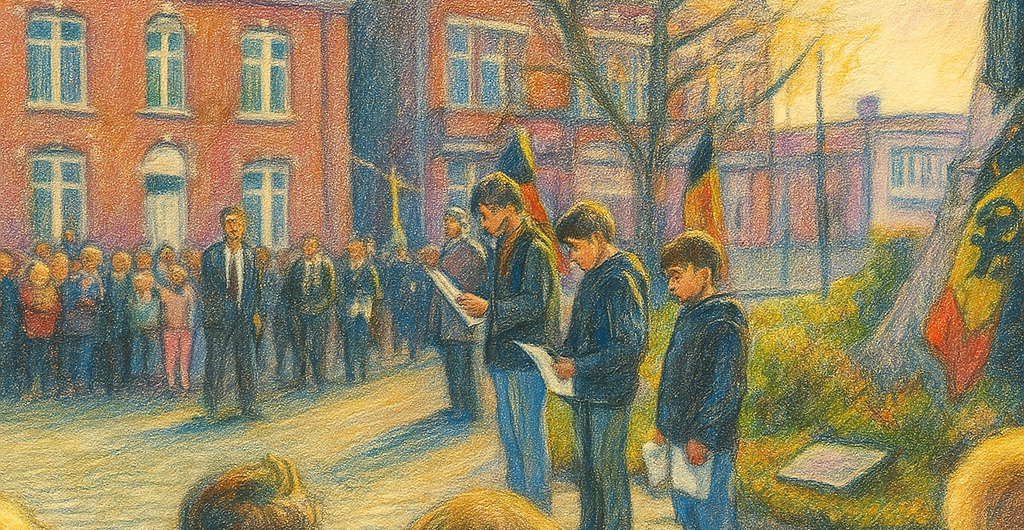

Ce mardi 12 novembre, l’Athénée Royal Agri Saint-Georges a pris part à la cérémonie communale organisée à l’occasion de la commémoration du 11 novembre. La date a été adaptée afin de permettre aux établissements scolaires de participer pleinement à ce moment de recueillement partagé avec les autorités locales.

Nos élèves du primaire et nos élèves de rhétorique se sont engagés avec sérieux et sensibilité dans ce devoir de mémoire.

Les élèves de 6e secondaire ont eu l’honneur de préparer et de prononcer le discours officiel de l’école. Leur texte, empreint de maturité et d’engagement, souligne l’importance de transmettre aux générations futures la mémoire collective et les valeurs de paix, de solidarité et de vigilance démocratique.

Vous trouverez ce discours à la suite de cet article.

Commémoration du 11 novembre – Discours des rhétoriciens de l’Athénée Royal Agri-Saint-Georges

Aujourd’hui, nous nous rassemblons pour commémorer l’Armistice et honorer la mémoire de celles et ceux qui ont donné leur vie pour la paix. Se souvenir, ce n’est pas seulement regarder vers le passé. C’est aussi ouvrir les yeux sur le présent — sur le monde tel qu’il est, et sur ce que nous voulons en faire. Se souvenir, c’est refuser l’oubli. Refuser d’oublier les soldats tombés hier, mais aussi celles et ceux qui, aujourd’hui encore, souffrent des guerres, des occupations et des injustices.

Car pendant que nous vivons en paix, d’autres meurent sous les bombes. En Ukraine, la guerre a déjà fait plus de 150 000 morts depuis 2022 — civils et soldats confondus. À Gaza, plus de 67 000 personnes ont été tuées depuis octobre 2023 — un chiffre encore largement sous-estimé —, et des centaines de milliers d’autres survivent sans eau, sans abri, sous les décombres. Là-bas, la résistance se heurte à une occupation qui dure depuis des décennies.

Et ailleurs ? Au Soudan, une guerre civile déchire le pays depuis 2023 : des dizaines de milliers de morts, des villages rasés, des millions de personnes déplacées, tandis que la famine et les violences sexuelles sont utilisées comme armes de guerre. Au Congo, un génocide oublié : plus de six-millions de morts en vingt ans, dans des conflits liés à l’exploitation du coltan, ce minerai de nos téléphones et ordinateurs. Au Maroc, au Népal, en Indonésie, aux Philippines, à Madagascar, des peuples se soulèvent pour leurs droits — et ces révoltes, parfois, souvent, sont réprimées dans le sang.

Ces morts, nous les énonçons comme des nombres. Mais ces nombres sont si immenses qu’ils en deviennent presque impossibles à penser. Derrière chaque unité, il y a un prénom, un rire, une enfance interrompue, une main qu’on ne tient plus. Les statistiques rassurent : elles donnent l’illusion de comprendre. Mais elles cachent l’indicible : l’ampleur d’une douleur qu’aucun chiffre ne peut mesurer. Alors, pouvons-nous vraiment parler de paix ? Pouvons-nous commémorer la fin d’une guerre sans regarder celles qui continuent, souvent dans l’indifférence générale ? Quand les médias dominants — détenus par une poignée de milliardaires — choisissent ce qui mérite notre compassion, que devient la vérité ?

Nous pouvons être reconnaissants envers les soldats d’hier, mais devons-nous, pour autant, glorifier la guerre ? Au lieu de chanter les louanges des morts, ne devrions-nous pas apprendre à sauver les vivants ? La paix ne se défend pas avec des armes. Elle se construit avec du courage, de la justice et du respect. Remettons en question cette idée de « nation » qui, trop souvent, justifie les violences. Nous ne voulons pas être une génération prête à mourir pour un drapeau. Nous voulons être une génération prête à vivre pour la justice.

Et si la guerre, parfois, commençait dans nos poches ? Nos vêtements, fabriqués par des travailleurs exploités, portent les marques de l’esclavage moderne et d’une pollution qui détruit des vies. Nos appareils électroniques contiennent des métaux extraits dans des zones de guerre, souvent par des enfants. Et pendant que nous parlons de paix, la Belgique, comme d’autres pays européens, continue d’exporter des composants militaires utilisés par l’armée israélienne — un fait confirmé par Amnesty International et la RTBF. La question n’est pas : « Sommes-nous coupables ? », mais : « Que faisons-nous, maintenant que nous savons ? »

Notre génération n’est pas en guerre, mais elle vit avec la peur. La peur de l’avenir. La peur de voir la haine et le racisme redevenir des discours ordinaires. La peur de perdre des droits. Le droit à une éducation accessible, alors que les minervals augmentent. Le droit de manifester, sans violences policières. Le droit à une information libre, alors que les médias sont menacés. Le droit à un avenir viable, alors que la planète brule. Pendant qu’on achète des F-35 à plusieurs milliards, on ferme des lits d’hôpitaux, on attaque les profs et les étudiants, on culpabilise les chômeurs, on abandonne les malades et les sans-abris. Combien de budgets pour la guerre, et combien pour la vie ?

Mais tout n’est pas perdu. Partout, des voix s’élèvent. Les manifestations pour la justice, la paix et le climat rassemblent chaque fois plus de monde. Des flottilles civiles partent sans relâche briser le blocus de Gaza. Des bénévoles soignent, hébergent, enseignent, accueillent. Des jeunes s’organisent, s’informent, se forment, se soutiennent. Partout, des gestes de solidarité s’inventent — petits, concrets, courageux. Pour beaucoup, c’est une première fois : descendre dans la rue, lever la main, dire non. Et cette fois, on ne se laisse plus faire. L’espoir, ce n’est pas croire que tout ira bien. C’est agir, même quand tout va mal.

Se souvenir, c’est aussi refuser la passivité. Nous avons la responsabilité de nous informer, de réfléchir à ce qui est juste, de sortir de l’indifférence et de l’individualisme. Chaque geste compte : s’instruire, voter, manifester, parler, aider, transmettre. Ce sont de petites révolutions, mais elles changent tout. La paix ne tombe pas du ciel : elle se cultive, chaque jour, par nos choix. Peut-être que la plus belle manière d’honorer les morts, c’est de protéger les vivants. Peut-être que la véritable force d’un pays ne se mesure pas à ses armes, mais à sa capacité de se tenir debout, ensemble. Peut-être que notre génération n’est pas perdue : elle est simplement en train d’apprendre à résister autrement.

Alors aujourd’hui, souvenons-nous. Souvenons-nous pour ne pas reproduire. Souvenons-nous pour comprendre, pour questionner, pour agir. La paix ne se décrète pas. Elle se mérite, elle se construit, elle se vit. Prenons maintenant un instant de silence — pour celles et ceux tombés hier, et pour celles et ceux qui, aujourd’hui encore, n’ont pas le droit de vivre en paix.